清晨,阿玲急匆匆咬两口面包就出门;午间会议延长,她点了“无糖”奶茶撑场;晚上加班回家,饿得直发抖,一碗泡面下肚才算安静。她不嗜甜,甚至很少吃蛋糕,却在体检时被“空腹血糖偏高”盯上。她迷惑:“我又不爱吃糖,怎么会和糖尿病扯上关系?”——这句疑问,像一枚石子丢进湖心,层层涟漪把我们的日常照得清清楚楚:熬夜、久坐、情绪压力、外卖油腻,悄悄把身体推向“高糖河流”的上游。糖尿病不是“爱吃糖的人”的专利,它更像一根绳子,被很多习惯一同牵扯,最后把代谢的结收得越来越紧。

真正的幕后黑手:胰岛素抵抗

许多人把矛头对准甜食,其实真正推着血糖升高的“黑手”,往往是——胰岛素抵抗。想象一下,胰岛素是开门的“钥匙”,细胞是“房门”。当钥匙和锁之间生了锈(抵抗),门再怎么拧也开不畅。为了把门撬开,身体只好不断“加钥匙”(分泌更多胰岛素),时间一长,胰岛这个“钥匙工厂”就会疲惫不堪。是什么让“锁生锈”?腹型肥胖与内脏脂肪是主力推手;长期久坐让肌肉“离岗”,本可消耗葡萄糖的“大仓库”闲置;睡眠剥夺与慢性压力像无形的火,把激素轴烧得紊乱;高盐高油的重口味,让炎症在体内“低声蔓延”。当这些生活方式抱团出现,胰岛素抵抗就像被持续加码的“系统故障”,哪怕你不爱甜,血糖也会被一步步拱起。看见它、叫出它的名字,我们才好对症下手。

误区纠偏:不吃甜≠安全,隐形“糖绳”在身边

“我都改喝无糖奶茶了,应该没事吧?”——别急着松口气。碳水不是只住在糖罐里,白米白面、精致点心、加倍的米线粉面,入口即化、升糖迅猛;“无糖”饮料里可能有甜味剂,虽不直接升糖,却容易勾起味蕾的“甜瘾循环”;啤酒、米酒是“液体馒头”,夜宵的油滋滋让胰岛素更难休息;还有那一把又一把的盐,把血压推高、加重胰岛负担。更隐蔽的是情绪:焦虑时我们更想靠碳水安抚自己,像在情绪里点了“加料套餐”。所以,少糖只是开门第一步,主食结构、进食节奏、油盐控制、睡眠情绪,才是决定你走远走稳的“鞋底纹路”。

把改变落到地上:一周可执行的“生活复健”

别和自己较劲求极致,先把“可坚持”放在第一位。饭前先走路10分钟,让肌肉醒来再吃;一日三餐学会“盘中配比”:一半蔬菜、四分之一优质蛋白(鱼禽蛋豆)、四分之一全谷粗粮,让血糖上升像“慢慢爬坡”,而不是“断崖式跃起”。把白米换一部分糙米/燕麦,把面包换成全麦;把“躺平刷手机”换成饭后站立整理家务;设一个“夜间刹车点”,超过这个点只喝水或淡茶;把零食搬离视线,把睡眠当作“代谢的夜班修理工”;周末做一锅低盐蔬菜汤备餐,给工作日的自己一份善意。若能再加一项力量训练——哪怕是居家深蹲、弹力带划船——你会惊喜地发现:当肌肉回到岗位,糖就有了去处。

去医院不是“投降”,是与身体重新谈判

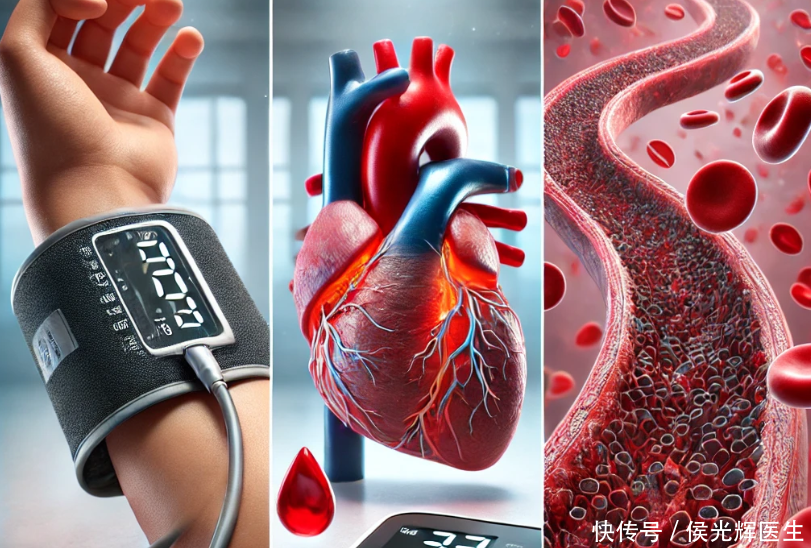

体检别只看体重和空腹血糖,也看看腰围、血压、血脂、肝脏脂肪、糖化血红蛋白;有家族史、妊娠期糖尿病史、多囊卵巢综合征、长期熬夜加班的人,更要把自己放进“重点观察名单”。若医生建议用药,不必羞愧,那是“维修团队”的专业介入;血糖监测像仪表盘,能帮你看见每次选择的后果——哪顿饭吃多了,哪次熬夜伤得重。和家人说说你的计划:请他们少劝酒、少夹菜、少深夜“走,一起撸串”;也允许自己偶尔松弛一回,回到轨道就好。我们不是和糖开战,而是在学会把生活调到“和缓、稳定、悠长”的频率。

甜食确实需要节制,但把“锅”全丢给糖,是误会。真正的幕后黑手是胰岛素抵抗股票配资8倍平台,而它往往由一群看似平常的小习惯“合谋”而成。看见它、理解它、温柔而坚定地改变它——当你不再与自己为敌,代谢也会慢慢站在你这边。

启灯网提示:文章来自网络,不代表本站观点。